Mi Primera Maratón: Fernando Revuelta

Maratón Popular San Mateo 1987 (Valladolid – España)

Por Fernando Revuelta – @fer_panama

La maratón, como prueba reina del atletismo de fondo, para la mayoría de los corredores supone un objetivo a lograr en el largo plazo, una meta para la cual se preparan por meses e incluso años, y que planifican con todo lujo de detalles en cuanto al entrenamiento, nutrición, equipamiento, logística, estrategia y aspectos afines.

Pues bien,… en mi debut yo no planifiqué nada de lo mencionado. De hecho, tan solo un par de horas antes de la salida de la 8 edición de la Maratón Popular San Mateo, en mi ciudad natal Valladolid, me encontraba plácidamente durmiendo en mi cama sin la menor idea de lo que el destino me tenía para ese día reservado.

La historia que les voy a contar a continuación sobre mi primera maratón, estoy convencido de que es una de las más extrañas y bizarras que uno pudiera imaginar. Espero disfruten con ella.

Recuerdos de juventud

Mi niñez y juventud siempre estuvieron ligadas en mayor o menor medida al deporte. Siendo el menor de cuatro hermanos varones, desde muy pequeño seguí los pasos que ellos iban marcando. En mi casa siempre hubo bicicletas y zapatillas de correr, ya que el ciclismo y el atletismo eran las disciplinas que más nos gustaban y en las que solíamos competir de modo federado.

Practicar deporte en España no era nada popular en los 70, con la excepción de los tradicionales como el fútbol o baloncesto. El español promedio no hacía deporte, y su práctica era ocasional y no socialmente muy considerada. No se entendía que alguien pudiera dedicar parte de su tiempo libre al ejercicio, si ello no iba aparejado a ser un modo de vida.

Si esta era la situación generalizada, el atletismo no escapaba a esa dinámica. Las modalidades que por esa época prevalecían eran en los meses de invierno el campo a través en terrenos enlodados, y en los meses de verano las competencias de pista con sus diferentes disciplinas. El concepto de running tal como lo conocemos hoy, asociado a correr por calles y carreteras, era totalmente marginal. Recuerdo que con excepción de los atletas pertenecientes a equipos de colegios, universidades y afines, no se veía a otro tipo de personas entrenando o con ropa deportiva por la calle.

Pero cuando se asignaron las olimpiadas que se celebrarían en 1992 a Barcelona, el concepto del deporte en España pegó un giro radical. La práctica deportiva empezó a estar bien vista y se comenzó a masificar en todos los estratos sociales, incluyendo a una gran cantidad de jóvenes profesionales con cierto poder adquisitivo. La simple idea de correr, se asoció al concepto de salud.

De la noche a la mañana, las calles y carreteras de España se llenaron de personas de toda edad y condición embutidos en sus chándales y con zapatillas de deporte, resoplando cada uno al ritmo que buenamente podía soportar. Así nació lo que se vino en llamar el «Atletismo Popular». El atleta popular era todo aquel que salía a correr con cierta regularidad simplemente porque le gustaba, sin que ello le reportase un beneficio económico.

Las primeras maratones

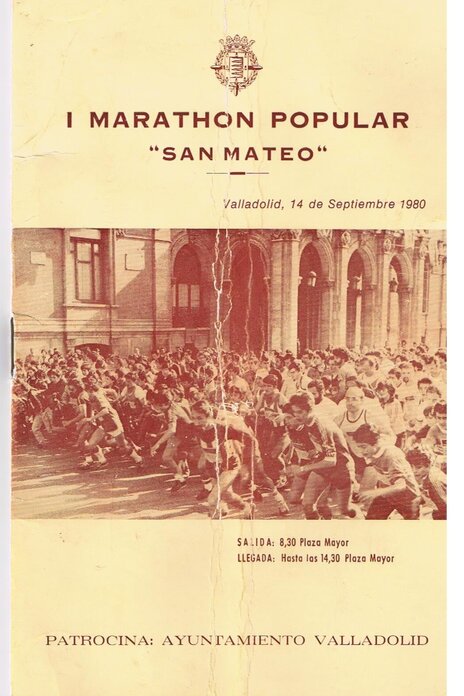

Fue durante esos años cuando comenzaron a celebrarse las primeras maratones en España, eventos muy limitados en cuanto a participación y difusión mediática, pero que seguían los pasos de otros maratones como los de Nueva York (1970), Berlín (1974) Chicago (1977 en su segunda época) o Londres (1981). Así, el primer maratón popular celebrado en España fue el de Barcelona en 1978, aunque en sentido estricto, y por falta de autorizaciones, las dos primeras ediciones del mismo se celebraron en el municipio de Palafrugell (Gerona). En ese mismo año de 1978 se celebraron también las primeras ediciones de los Maratones de Madrid y San Sebastián, mientras que en 1980 debutaron los Maratones de Valencia y Valladolid. Como dato curioso, muchas de esas pruebas designaban a la distancia con la grafía «marathon», en consonancia con los eventos del extranjero.

Siguiendo los ejemplos antes descritos, en mi ciudad Valladolid fue también surgiendo gradualmente un entusiasta grupo de corredores «populares», de esos que veías los domingos en las mañanas con sus chándales, medias hasta las rodillas y cinta en el pelo para el sudor. El cruzarse con un vecino en el portal o el ascensor después de venir de correr ya no iba necesariamente aparejado a malas caras y adustos gestos de desaprobación, sino que incluso te saludaban amablemente y elogiaban el que uno hiciera ejercicio: «Todos deberíamos hacer ejercicio», se convirtió en la frase de moda.

Javier y Carlos, los pioneros

Comenzar la Universidad, como para otros muchos jóvenes, supuso para mí un cambio radical en mis costumbres y prioridades. La actividad deportiva que desde niño siempre me había acompañado quedó aparcada, no porque tuviera que dedicarme más al estudio, sino porque comencé a salir más con los amigos. Las trasnochadas y las discotecas por aquella época me encantaban. Me enrolé de Dj en «Hippoppotamus», uno de los centros nocturnos de moda de esa época en pleno paseo de Zorrilla, y mi físico empezó a sentir drásticamente las consecuencias.

Mi abandono del deporte coincidió con que mis dos hermanos mayores, Javier y Carlos, ambos doctores, comenzaron a trabajar en el mismo sitio en Galicia, un pequeñito pero entrañable pueblo de montaña llamado Trives. Supongo que por el numeroso tiempo libre que tenían, y ante la falta de otras actividades de ocio más atractivas, comenzaron a practicar atletismo de fondo y contagiaron a unos cuantos lugareños más, formando así un pequeño pero animoso grupo de corredores. Tal era la ilusión que ponían en sus entrenos, que enseguida se plantearon competir regularmente en pruebas de maratón. Tanto mi otro hermano, Santiago, como yo, veíamos aquello como algo fuera de lo normal; ¿correr 42 kilómetros sin que nadie te obligase a ello? Definitivamente se les debía de haber zafado un tornillo de la cabeza.

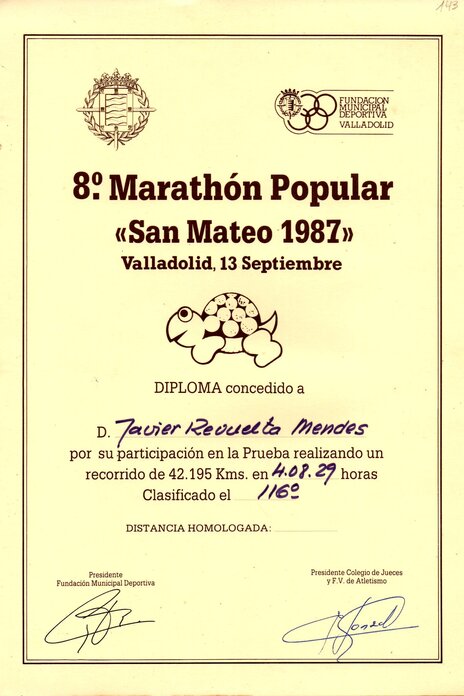

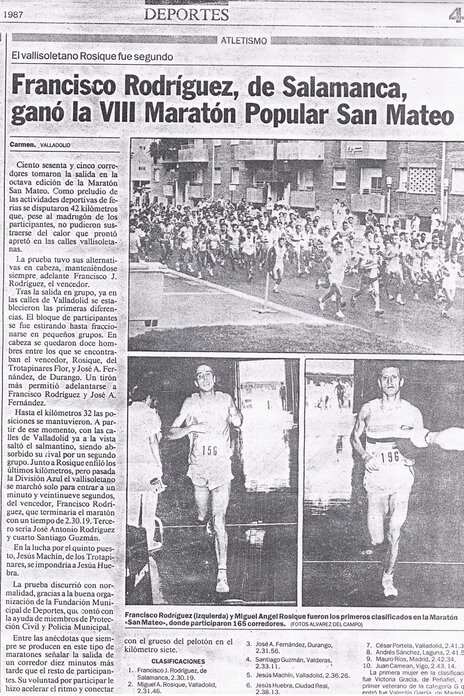

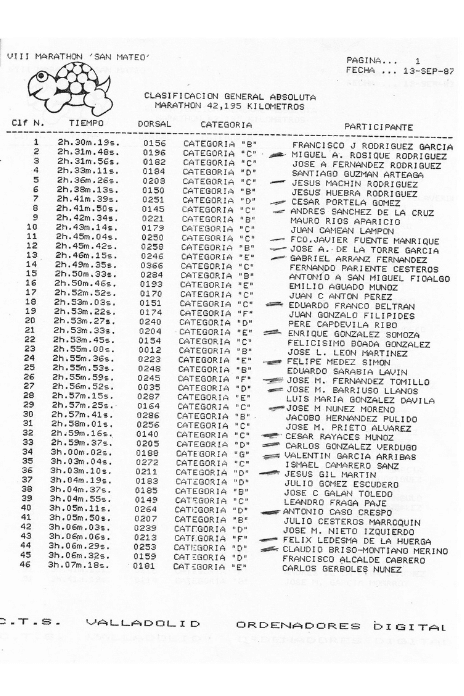

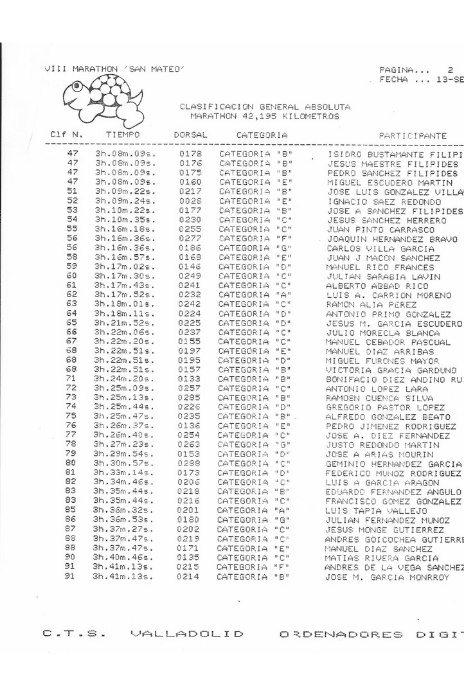

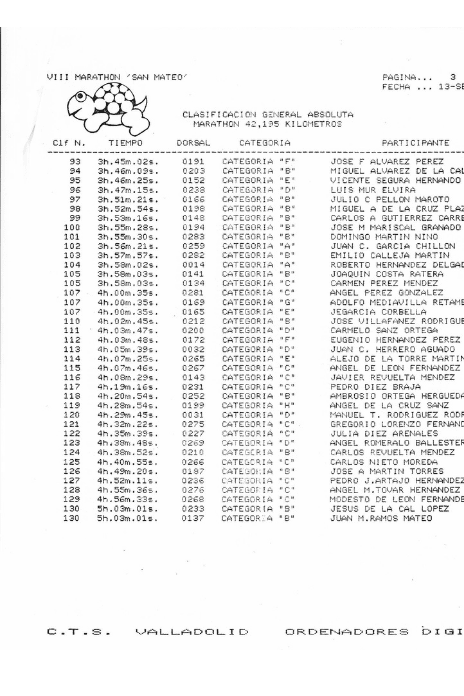

Carlos había debutado en maratón corriendo la de Valladolid en 1983, mientras que Javier se inició en 1987 haciendo de una tirada las de Valencia y Madrid. Llegado el mes de septiembre de ese año 1987, ambos estaban prestos para participar en la Maratón Popular San Mateo de Valladolid, nuestra ciudad natal. La maratón cumplía su edición número 8 y era una de las más antiguas de toda España, aunque no conseguía despegar en cuanto al número de inscritos. El que la prueba se denominase San Mateo provenía del patrón de la ciudad, ya que precisamente para esas fechas de septiembre, y coincidiendo con el santoral, es cuando se celebran las fiestas de la localidad.

Un despertar inesperado

Durante toda esa semana de ferias y fiestas, la parranda habitual y salidas nocturnas se incrementaron para mí, mientras mis dos hermanos en Galicia estaban ya en la semana previa a la maratón haciendo los últimos preparativos. Su idea era llegar el viernes en la noche a Valladolid para pasar todo el fin de semana en casa y competir el domingo. Unos días antes mi padre había ido a realizar la correspondiente inscripción y recogido los dorsales para ambos. Todo estaba preparado y en orden. Al menos así creían.

Pero el destino se cruzó en el camino de mi hermano Javier transformado en un banco de la sala de espera del Centro de Salud donde trabajaba, golpeándose con dureza la rodilla mientras caminaba distraído. El golpe fue lo suficientemente grave y doloroso como para obligarle incluso a desistir de viajar a Valladolid, por lo que se quedó apesadumbrado en Galicia, quizás pensando como dice el refrán aquello de «ojos que no ven, corazón que no siente».

No tengo demasiados recuerdos de ese fin de semana, pero los pocos detalles que sí permanecen en mi memoria son bastante nítidos. El domingo que era el día de la maratón, y como eran fiestas, me había acostado bastante tarde la noche anterior. La idea original de toda la familia era ir a la meta en el polideportivo Huerta del Rey para ver la llegada en vivo de mi hermano Carlos. El polideportivo estaba solo a cinco minutos de casa, así que no era necesario madrugar.

Pero por alguna razón me levanté temprano al baño y me encontré a mi hermano Carlos desayunando en plena ingesta de calorías y con su uniforme de deporte puesto. Estuvimos hablando un rato, y no sé si él me lo sugirió, pero al ver el dorsal de mi hermano Javier «huérfano» encima de la mesa, tomé la decisión de aprovecharlo y acompañar a Carlos en la maratón durante algunos kilómetros.

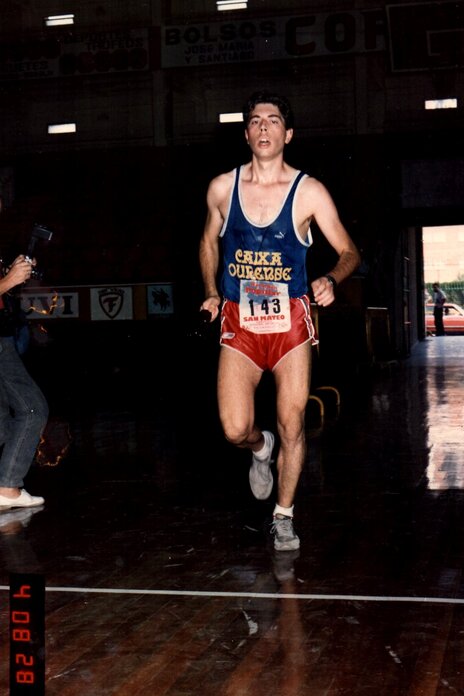

A mis 20 años, la máxima distancia que yo habría hecho hasta esos momentos supongo sería de 10 o 12 kilómetros, y eso bastante tiempo atrás. Ahora estaba dedicado a la vida nocturna y de universitario, que como suele ser habitual «tanto monta, monta tanto». A toda prisa agarré del armario una camiseta que me habían regalado de un equipo de baloncesto, el Caixa Ourense, la cual me quedaba enorme pero al menos era de tirantes. Completé mi indumentaria con un pantalón marca Kahru de mi hermano Santiago, que al contrario que la camiseta, me quedaba bien «apretadito»; calcetines largos blancos de esos típicos con franja roja y azul los cuales enrollé un poco para no tener tanta pinta amateur, y de zapatillas, las únicas que tenía cuya marca no recuerdo, pero que en ningún caso estaban pensadas para soportar una larga distancia.

Sin más preparativos, y con poca antelación a la salida, cruzamos el puente de García Morato y nos plantamos en el polideportivo Huerta del Rey, en cuyo exterior estaba ubicado el inicio de la prueba. Así que con el dorsal de mi hermano Javier, el número 143, me encontré de pronto aquel domingo 13 de septiembre de 1987 en la línea de partida del maratón de mi ciudad, rodeado de los más variopintos atletas y maratonianos de la época.

Descubriendo el Muro

De la propia carrera mentiría si dijera que recuerdo más que tres o cuatro episodios muy puntuales y concretos, asociados así mismo a lugares bien determinados. Durante la primera parte de la prueba corrimos por algunas de las principales avenidas de la ciudad como el paseo de Isabel la Católica, manteniéndonos siempre entre los últimos participantes. Para Carlos esta era su cuarta maratón, y en el camino a la salida me había comentado que la maratón se debía correr así, reservando fuerzas, ya que él confiaba que en la segunda parte de la prueba podría pasar a los competidores que hubieran salido a ritmos no adecuados.

Poco a poco fuimos sumando kilómetros y yo seguía allí sin abandonar dando soporte a mi hermano. Tampoco creo que le diera mucho apoyo, más que nada algo de conversación, pues es de suponer que yo iría en bastantes peores condiciones que él,… sin ningún tipo de preparación… tres años alejado del deporte,… trasnochado,… vamos, lo ideal para la ocasión. El circuito de la prueba después de atravesar las principales arterias de la ciudad tomaba rumbo al céntrico paseo de Zorrilla hasta la Rubia, y de allí se enfilaba a las afueras, hacia el pinar de Antequera. Esta zona de pinares era, y todavía lo sigue siendo, muy bonita y llena de vegetación, en su mayoría pinos piñoneros con un agradable aroma.

Si en la parte urbana la presencia de público y apoyo era prácticamente nula, al salir de la ciudad quedamos totalmente solos, sin nada que hiciera presagiar que aquello fuera un maratón con excepción de los números que llevábamos en el pecho. Llegando a la mitad de la prueba, cerca de la localidad de Puente Duero, el recorrido giraba a la derecha por la carretera hacia Simancas, y luego desde allí por el «camino viejo» se regresaba de nuevo hasta la ciudad.

Por algún extraño motivo yo no me había retirado aún y seguía a la par de Carlos, el cual debía de estar bastante incrédulo de que yo hubiera aguantado por 20 kilómetros hasta ese punto. Llegamos a un área de avituallamiento y por alguna razón Carlos se detuvo a algo, no sé si a beber, a ajustarse las zapatillas, a darse vaselina por una rozadura,… no recuerdo. La cuestión es que me vi parado sin saber mucho que hacer y él me dijo «sigue… sigue… que ahora voy». Esto me pareció lógico, ya que él estaba en muchas mejores condiciones físicas que yo, y a buen seguro, si había alguno de los dos que podría alcanzar al otro, era él a mí.

Así que continué con mi «trote», uno, dos,… uno, dos,… en medio de pinares y sin participantes cercanos en el horizonte. En esos años, y más en esta maratón, los atletas no eran tan numerosos como ahora, y promediada la prueba cuando se espaciaban, ya ibas más solo que la una. En aquella época yo no tenía cronómetro ni por supuesto existían dispositivos GPS, por lo que llevaba un sencillo reloj digital de metal de aquellos que con un botón alternaban la pantalla solamente entre la fecha y la hora.

El tiempo pasaba lentamente, y ya de trotar empecé a caminar a ratos. En el punto en el que me encontraba no había manera de pensar en un abandono, estaba en la zona más alejada posible de meta, así que corriendo, caminando, o arrastrándome,… era consciente de que debía de llegar de todas maneras de vuelta a la ciudad. De vez en cuando miraba preocupado para atrás, pero hasta donde me llegaba la vista, me era imposible divisar a mi hermano Carlos. Así debí de superar el famoso «muro» del kilómetro 35, concepto para mí en esos momentos desconocido, y todas las demás adversidades que se me pusieron por delante. Esos largos kilómetros finales, se perdieron definitivamente de mi disco duro.

Solo sé que aquello me parecía una brutalidad, y que cada vez estaba más agotado. No podía entender cómo mis hermanos se habían aficionado a semejante prueba. ¡Qué satisfacción podían encontrar ellos en pasarse corriendo tantas horas en solitario, con las piernas a punto de estallar y los pies llenos de ampollas! Me imaginaba como en una travesía del desierto, no creía que eso pudiera ser algo peor que la maratón.

Cada cierto tiempo me encontraba con unos simbolitos de pintura dibujados en la carretera que indicaban que iba en el camino correcto. Eran unas tortuguitas muy simpáticas, el logo de la Maratón de Valladolid. No podrían haber escogido otro animal más acertado para la ocasión, porque mi paso era total y absolutamente, de tortuga. A todo esto, Carlos continuaba desaparecido, y creo que no me crucé con ningún otro competidor en muchos kilómetros.

La siguiente imagen que se me viene a la memoria es la de mi hermano Santiago esperando fuera del polideportivo la llegada a meta de Carlos. No salía de su asombro cuando en vez de verlo a él, aparecí yo con un aspecto lamentable ¡pero terminando una maratón! Mis padres estaban dentro del pabellón en las graderías sentados así mismo esperando ver a Carlos cruzar la línea de llegada, y se debieron de quedar también durante unos segundos atónitos fuera de lugar. ¡No podía ser,… Fernando que salió de improviso y sin entrenamiento a última hora para acompañar a su hermano durante un rato, se corrió toda la maratón!

Reflexiones

Sin duda debí de ser de los últimos competidores porque en la meta ya casi no quedaba gente, y las asistencias de la organización se habían agotado. No había nada líquido ni sólido que llevarse a la boca. Recuerdo que me desplomé en una banca de madera al lado de las graderías, sin saber qué hacer, totalmente agotado, rendido física y psicológicamente. Cuando uno entrena para un evento, lo prepara, le dedica tiempo y esfuerzo, lo normal es que sienta una enorme satisfacción por haberlo completado. Yo en esos momentos no la sentía. No sabía muy bien por qué me encontraba allí,… yo no quería correr esa maratón, no tenía ningunas ganas ni deseos de hacerla. Es más… pensaba que eso era una auténtica brutalidad… ¿cómo podía estar permitido semejante cosa?… y que la gente lo hiciera libremente pagando incluso por ello. ¡Era de locos!

Desconozco el tiempo que permanecí en esa aislada banca, y lo que hice durante las siguientes horas. Solo supe que mi hermano Carlos terminó la maratón media hora después de mí, tras haber superado unos problemas físicos que le impidieron rendir como había previsto inicialmente.

A los varios días nos entregaron el diploma de la prueba, y como no podía ser de otro modo, en el nombre del corredor apareció Javier Revuelta, mi hermano inscrito. Lo miré y dije para mí, «primera y última vez», y lo metí con desdén para el olvido en un oscuro cajón. ¡Qué equivocado estaba!

No hubo mucho que esperar, y el 16 de octubre de 1988, solo un año después, ya estaba completando en Donosti (San Sebastián) mi segunda maratón, la cual por cierto, fue el debut en la distancia del único hermano que faltaba, Santiago. Pero esa ya es otra historia.

Hoy en día guardo con inmenso cariño y como uno de mis mayores tesoros ese «famoso» diploma, la medalla y la foto de llegada de uno de los episodios que sin duda marcaron mi vida para siempre.

Nota final: La Maratón Popular San Mateo de Valladolid se celebró durante ocho ediciones, desde el año 1980 al 1987, ambos inclusive. El año que yo la corrí en 1987, fue el último de la prueba. En esa edición partimos 165 participantes y finalizamos 130. La edición de 1988 de la maratón se iba a celebrar, pero finalmente se suspendió. A partir del año 1989, el evento se sustituyó por la Media Maratón Ciudad de Valladolid, prueba que se continúa celebrando hasta nuestros días.

No puedo terminar esta reseña sin agradecer a mis hermanos Javier y Carlos, y al atleta César Portela del Club Trotapinares de Valladolid, los cuales me han servido de valiosísima fuente de información y suministrado gran parte de las fotos y documentos que ilustran esta crónica.

Es una historia increíble! Pero definitivamente fue la primera de muchas, y gracias a eso tienes la experiencia que tienes. Me siento muy orgullosa de que seas mi coach!

Jajaja, gracias Flaca, no sabes la que te espera 🙂